समास की परिभाषा-जब दो पद अपने अपने विभक्ति चिह्न , अव्यय आदि का त्याग कर के एक नया स्वतंत्र पद बनाते है तो उस पद को सामासिक पद तथा उस प्रक्रिया कोक समास कहते है , जैसे – राजपुत्र , कमलनयन , यथाशक्ति , सीताराम , पंचवटी , अनजान इत्यादि।

समास की विशेषता

समास की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :

(1) समास में दो पदों का योग होता है ।

(2) दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं ।

(3) दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है ।

(4) दो पदों में कभी पहला पद प्रधान और कभी दूसरा पद प्रधान होता है । कभी दोनों पद प्रधान होते हैं ।

(5) संस्कृत में समास होने पर संधि अवश्य होती है , किन्तु हिन्दी में ऐसी विधि नहीं है।

संधि और समास मे अंतर:-

संधि मे दो वर्णो के मेल से विकार उत्पन्न होता है ,जबकि समास मे दो पदो के मेल से एक समस्त पद बनता है ।

समास मे संधि हो सकती है लेकिन संधि मे समास नहीं होता है ।

समास के प्रकार

अव्ययीभाव समास – जिस सामासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो और जो समूचा शब्द क्रियाविशेषण अव्यय हो , अर्थात् जिसका रूप कभी बदलता हो , उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं ।

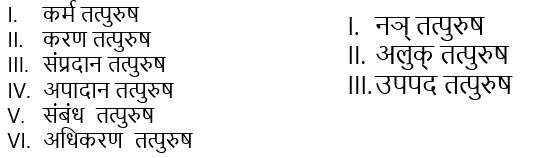

2. तत्पुरुष समास :- जिस सामासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो तथा कर्ता और संबोधन के चिह्नों को छोड़कर सभी कारक के चिह्नों से युक्त हो । तत्पुरुष समास के कई भेद होते है । जैसे:-

3. द्वंद समास :- जिसमें दोनों पद प्रधान हों और दोनों पदों के बीच ‘ और ‘ शब्द छिपा हो , उसे द्वन्द्व समास कहते हैं ।

4. बहुव्रीहि समास :- जो सामासिक पद अपने अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता हो , उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं ।

5. द्विगु समास – जिसका पूर्वपद संख्यावाचक होता है ।

6. कर्मधारय समास – इसके दोनों पदों में विशेषण – विशेष्य अथवा उपमा- उपमेय का संबंध होता है । इसका पहला पद प्रायः विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है